Zitierung: Lunzer B 2016: Management und Verhaltenstraining. In Hundeprobleme, Sonderausgabe des Sitz-Platz-Fuß Bookazins, S. 54-61 // Der Link zu diesem Artikel darf geteilt werden. Textpassagen unter 200 Wörtern dürfen mit Angabe der Quelle zitiert werden. Textpassagen über 200 Wörtern dürfen nur mit Genehmigung der Autorin verbreitet werden.

Ihr Hund hat eine bestimmte Verhaltensweise, die täglich nervt oder sogar gefährlich werden könnte? Immer wenn Ihr Hund allein daheim ist, öffnet er durch dagegen springen die Küchentür auf und räumt dort den Mülleimer aus? Alles Fressbare verschwindet in Windesweile in Ihrem Hund, egal ob Kebab-Verpackung vom Boden oder Eistüten aus Kinderhänden? Jedes Reh wird mit Leidenschaft kilometerweit verfolgt? Welcher Hundebesitzer träumt nicht davon, sich einfach einige Minuten aufs Sofa zu setzen, dort ein paar Überlegungen anzustellen und ab sofort sein Problem für immer los zu sein? Gibt’s nicht? Oder zumindest nicht gewaltfrei? Doch. Management kann eine solche Quick-fix-Lösung sein.

„In lernwissenschaftlichen Kreisen ist Management ein Synonym für Verhaltenstraining, es ist kein technischer Begriff (aus der Behavior Analysis) und hat daher keine einheitliche formelle Definition“,

erklärt James O’Heare (2016). Im deutschen Sprachraum ist folgende Definition eher gebräuchlich:

Management ist im Tiertraining der Begriff für alle Maßnahmen, die einem Tier die Gelegenheit entziehen, unerwünschtes Verhalten weiterhin zu üben. Es verhindert das Auftreten eines unerwünschten Verhaltens(perfektes Management) oder reduziert zumindest die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens(lückenhaftes Management) durch solche Maßnahmen, die nicht unter Training(Erlernen oder Verlernen von Auslösereizen für bestimmte respondente oder operante Verhalten) fallen.

Die schnellste und einfachste Art, das Ärgernis mit dem Mülleimer loszuwerden, ist ein Managementmittel: den Mülleimer in einen Schrank stellen, den der Hund nicht öffnen kann. Es gibt viele Situatio-nen, bei denen Management nicht nur die schnellste, sondern auch die beste Lösung ist. Das sind zum Beispiel:

- Ein Welpe zieht ein, und Teppiche werden für die nächsten Wochen zusammengerollt und im Keller gelagert, damit es im Stubenreinheitstraining nicht zu Verwechslungen kommt (nein, Gras und Teppich sind nicht das Gleiche).

- Ein Junghund hat seine Liebe zum Zerrspiel entdeckt und hat seit einigen Tagen immer wieder mit einem bestimmten Vorhang einen Riesenspaß. Alle bodenlangen Vorhänge werden für einige Wochen entfernt. (Besonders bei jungen Hunden kann Management vielen Verhaltensproblemen vorbeugen; einige Monate später kommen sie gar nicht mehr auf so kreative Beschäftigungsmöglichkeiten.)

- Mara* bellt täglich mehrfach Passanten durch ein straßenseitiges Fenster an. Wenn das Fenster mit einer Milchglasfolie beklebt wird, kann Mara die Passanten nicht mehr sehen und die Wahrscheinlichkeit des Anbellens sinkt. (Hier wird nur der visuelle Reiz als Auslöser entfernt; sollte ein akustischer Reiz beteiligt sein, wird der Hund weiterhin bellen.)

- Holly* stiehlt in der Wohnung einer bestimmten Freundin das Katzenfutter, das dort immer rumsteht. Weil die Besuche nur zweimal im Jahr stattfinden, bleibt sie in der Zeit angeleint. (Wenn ein unerwünschtes Verhalten sehr selten auftritt und gut vorhergesehen werden kann, ist Management grundsätzlich eine gute Wahl.)

Bei anderen Problemsituationen kann Management ganz schön aufwendig sein. Der größte Nachteil von dauerhaftem Management ist, dass der Hund nicht lernt, wie er sich in einer Problemsituation „richtig“ (aus menschlicher Perspektive; aus hündischer Perspektive sind alle obigen Beispiele durchaus sinnvoll und „richtig“) verhalten soll – das ist das Ziel von Training. Stattdessen wird er nicht mehr in eine Situation gebracht, in der er sich falsch verhält. Der Sinn von Management ist, zu verhindern, dass der Hund unerwünschtes Verhalten weiter einübt.

Manchmal kann das dafür notwendige ständige vorausschauende Handeln des Menschen lästiger werden als das unerwünschte Verhalten des Hundes selbst.

Megan* bellt an der Leine zuverlässig jeden Hund an, den sie beim Spaziergang trifft. Lebenslang und weite Bögen um andere Hunde zu gehen, ist für Megans Besitzerfamilie kein Dauerzustand – es fühlt sich an, als ob sie ständig vor Hunden auf der Flucht wäre. Mila, die Deutsche Schäferhündin meiner Mitarbeiterin, ist in der Stadt ein toller Begleithund. Am Land bei deren Eltern versetzt Milas starker Jagdtrieb sie unterwegs in permanente Nervosität. Wehe, Mila sieht eine Katze! Was für ein Leinenzerren …!

Managementideen für diese Situation reichen von völlig abstrus (meine Mitarbeiterin zerstreitet sich mit ihren Eltern, sodass Besuche sich erübrigen) bis zu sehr teuer (Mila kommt weiterhin mit aufs Land und befriedigt dort ihr Bewegungsbedürfnis auf einem teuren Hundelaufband statt auf Spazierwegen).

Andere Ideen passen vielleicht für den individuellen Hund nicht: Wenn Mila mehrere Tage und Nächte bei einer Freundin in Wien bleiben müsste, wenn meine Mitarbeiterin ihre Eltern besucht, wäre das für Milas Trennungsstress vielleicht ein großer Rückschritt.

Nicht jeder Hundehalter kann oder will für seine persönliche Megan in die Einöde oder für seine persönliche Mila in die Stadt umziehen. Würde ein Hundebesitzer für jeden Hund in dessen ideale Umgebung umziehen, würde der Hund keine Chance haben, zu lernen, mit Leinenbegegnungen oder Katzengerüchen klarzukommen, und, noch viel wichtiger:

Der Mensch würde nicht lernen, wie man einem Hund entspanntes Verhalten bei Tierbegegnungen beibringt; wenn er sich den nächsten Hund anschafft, kann es sein, dass der nächste Umzug ansteht, dann eben in dessen ideale Lebensumgebung. Dass sich der Mensch mit seinem Tier vielleicht keine (trainerische) Lösungskompetenzen erarbeitet, kann der zweite große Nachteil von reinen Managementlösungen sein.

KEIN MANAGEMENT IST …

Timing ist im Tiertraining alles. Besonders wenn Sie Futter oder Spielzeug als Managementmaßnahme einsetzen, ist es wichtig, dass Sie das tun, bevor der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt – ansonsten verstärken Sie unerwünschtes Verhalten, ohne Management zu betreiben. Wenn Sie Ihrem Hund sofort bei Betreten des Wartezimmers beim Tierarzt einen Kauknochen geben, dann managen Sie zappeliges Verhalten (Vorbeugung). Wenn Sie den Kauknochen erst auspacken, nachdem Ihr Hund die Geduld verloren hat, aus dem Liegen aufspringt und die anderen Patienten anbellt, dann ist das kein Management – Sie haben nicht dem Bellen die Gelegenheit entzogen, sondern es sogar für die Zukunft verstärkt. Trainingstech-nisch muss man Management gegen operante Extinktion abgrenzen.

Gehen wir zurück zum Beispiel mit dem Aufspringen der Küchentür und dem Mülleimer. Wenn man die Küchentür in Zukunft mit Verlassen der Wohnung abschließt oder die Türklinken hochstellt, ist das ein Beispiel für operante Extinktion im Remote Training (Training unter Abwesenheit des Trainers). Diese Maßnahmen sind kein Management, sie entziehen dem Hund nicht die Gelegenheit fürs Springen.

Management ist immer eine Antezedenzprozedur (kommt vor dem Verhalten).

Stattdessen lehren sie ihn durch Erfahrung, dass die Tür sich nicht wie früher öffnet, egal wie oft er springt und wie fest er die Klinke drückt. Der Zugang zum Mülleimer bleibt weiterhin verwehrt.

Definition: Operante Extinktion entzieht einem Verhalten, das bisher erfolgreich war (verstärkt wurde), den Verstärker. Das Verhalten hat keinen Effekt mehr für das Tier und erlischt. Operante Extinktion ist eine Postzedenzstrategie (kommt nach dem Verhalten) und kann somit niemals Management sein.

Einen unverträglichen Hund mit Maulkorb in Hundebegegnungen zu schicken ist ebenso kein Management, sondern Schadensbegrenzung. Der Hund kann mit Maulkorb weiterhin gestresst auf Artgenossen reagieren und sein gesamtes Repertoire an aggressivem Verhalten abspulen. Knurren, bellen, den anderen Hund niederdrücken und nach ihm schnappen funktioniert auch mit Maulkorb einwandfrei. Der Maulkorb managt nicht diese aggressiven Verhaltensweisen, der Hund übt sie weiterhin, lediglich ernsthafte Bisse kann der Maulkorb verhindern.

Schleppleinen werden oft als Manage-mentmittel für Jagdverhalten angeführt und Maulkörbe als Managementmittel für Müllfressen. Klar managen Schlep-pleinen das Verhalten „stundenlanges Abhauen“, nicht jedoch das Stöbern oder Spurverfolgen bis zum Schleppleinenen-de. Unter der Annahme, dass für die Spanieldame Lilly* aber diese beiden Varianten tolle Hobbies sind, bringt die Schleppleine wenig Trainingserfolg: Sie verhindert weder die Gelegenheit (Management) noch die beteiligten Verstärker (operante Extinktion) am Stöbern und Co. Das ist auch der Grund, warum Lilly die Verhaltensweisen trotz jahrelanger Schleppleine weiter beibe-hält. Es lässt sich darüber streiten, ob und warum ein Maulkorb, insbesondere eine Bauart mit Fressschutzplatte, nun „funktioniert“. Ist er ein reines Manage-mentmittel, „funktioniert“ er wegen operanter Extinktion oder nur zur Schadensbegrenzung (weil es der Hund vielleicht doch schafft, vorbei am Maulkorb einige Krümel zu schlecken, aber zu 100 % geschützt ist, sich ein halbes Kilo verschimmelte Pizzareste einzuverleiben)? Eine funktionale Verhaltensanalyse kann für unterschiedliche Hunde unterschiedlich ausfallen. So gibt es sicherlich Hunde, für die das Aufspüren von Essensresten, auch ohne jemals eine Leck- oder Fressgelegenheit zu bekommen, ein Hundehobby und somit selbstverstärkend ist, genau wie das Aufspüren von Wild für Lilly.

Woher weiß man, ob bei einem bestimmten unerwünschten Verhalten eines bestimmten Hundes besser Management oder Training angesagt ist?

Muss man sich überhaupt entscheiden?

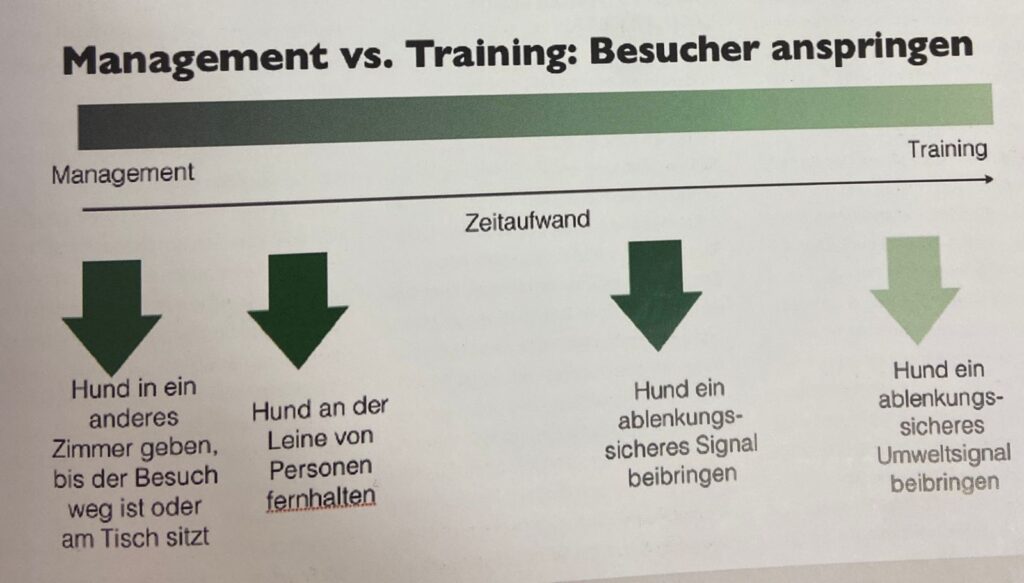

Ich treffe diese Wahl sehr individuell mit meinen Kunden und deren Hund. Charly* springt Besucher in der eigenen Wohnung an. Seine Besitzerfamilie kann sich für Management oder Training oder Mischungen daraus entscheiden.

Ich finde es sehr wichtig, dass Hundehalter wissen, dass beide Schwarz-Weiß-Lö-sungen und sämtliche Graustufen dazwischen grundsätzlich okay sind, um ein unerwünschtes Verhalten loszuwer-den. Sie haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das heißt, dass man sich für jene Problemsituationen, die man gut kontrollieren kann, perfektes Management und perfektes Training beim Endziel als zwei Pole einer Skala vorstellen kann:

Perfektes Management hat den geringsten Zeitaufwand und braucht dafür meist lebenslange Achtsamkeit des Menschen und sein vorausschauendes Handeln, damit das unerwünschte Verhalten nicht auftritt. Perfektes Training als Endresultat hat den meisten Zeitaufwand, dafür lehrt es den Hund im besten Fall, eigenständig und zuverlässig das unerwünschte Verhalten zu unterlassen, auch ohne das ständig wachsame Auge seines Menschen.

Für das Hochspringen an Besuchern heißt das für das Endresultat:

- Reine Managementlösung: Besuch wird für acht Uhr erwartet. Um 7:55 Uhr wird Charly in ein anderes Zimmer gebracht. Dort hat er keine Gelegenheit zum Anspringen. Charlys Familie hat die Erfahrung gemacht, dass Charly nur im Vorzimmer springt, wenn die Besucher sich ihm zuwenden. Sitzen alle am Esstisch und Charly kommt dann hinzu, wedelt er nur noch, springt aber nicht hoch. Daher kann er um 8:05 Uhr aus seiner Einsamkeit befreit werden. Er wird ins Wohnzimmer laufen, kurz die Besucher beschnüffeln und dann in seinem Körbchen schlafen.

- Mischung aus viel Management und etwas Training: Charly soll mit dem Anblick der Besucher im Vorzimmer vertraut gemacht werden. Ohne Leine würde er zu ihnen hinsprinten und springen. Mit Leine und entsprechendem Abstand wedelt Charly zwar heftig, wenn die Besucher im Vorzimmer sind, aber er kann mit vier Pfoten am Boden bleiben. Das ist jenes Verhalten, wonach Charlys Besitzer Ausschau halten – dafür bekommt er einen Verstärker, der zum Trainingsziel passt (eher ein Futterstück als ein wildes Zerrspiel, das die Aufregung weiter steigern würde). Charly kann durch Erfahrung lernen, dass sich vier Pfoten am Boden bei Besuchern in der Wohnung bezahlt machen – und wird das Verhalten in Zukunft öfter zeigen. Genau wie oben kann Charly sich den Besuchern annä-hern, wenn seine Problemsituation vorbei ist, also alle am Tisch sitzen. Mit der Zeit kann die Distanz zwischen Charly und den Besuchern reduziert werden. Dennoch braucht Charly immer einen Menschen neben sich, der die Leine hält und erwünschtes Verhalten verstärkt. Charly kann nun ruhiges Verhalten rund um den Anblick der Gäste üben.

- Mischung aus etwas Management und viel Training: Charly hat ein Signal für ein Verhalten gelernt, das am besten nicht gleichzeitig mit dem Springen gezeigt werden kann. Fürs Springen wären solche inkompatible Alternativerhalten zum Beispiel Sitzen an Ort und Stelle oder das Vorzimmer verlassen und sich ins Körbchen im Wohnzimmer legen. Charly bekommt dieses Signal vor jeder Begrü-Bung zu hören und hat keine Gelegenheit mehr zum Springen. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die körperliche Beschränkung der Leine wegfällt. Die Nachteile sind, dass Charly eine Person bei sich braucht, die rechtzeitig (bevor er springt) das Signal fürs Sitzen gibt, und die Gäste eine sehr verlockende Ablenkung bieten, gegen die Charlys Besitzer bei jedem Besuch antrainieren müssen.

- Minimales Management und ganz viel Training: Die Königsdisziplin beim Abtrainieren von unerwünschtem Verhalten ist, das inkompatible Alternativ-verhalten unter Signalkontrolle jenes Umweltsignals zu bringen, das ursprünglich das unerwünschte Verhalten ausgelöst hat. Charly setzt sich jetzt zuverlässig hin, wenn sich die Tür öffnet und die Besucher im Türrahmen erschei-nen. Er handelt also selbstständig „richtig“, auch wenn seine Bezugsperson (noch) gar nicht im Raum ist. Die Ablenkung hat sich in ein Signal verwan-delt, das die Chance auf Belohnung ankündigt; man trainiert nicht gegen, sondern mit der Ablenkung. Einziger Stolperstein dieser Lösung ist die Achtsamkeit der Menschen: Erwünschtes Verhalten ist per definitionem weniger störend und somit weniger auffällig als „Fehlverhalten“. Mit der Zeit kann es passieren, dass die Menschen übersehen, dass Charly alles richtig macht, und seine Belohnung vergessen. Wenn das ab und zu passiert oder Futter nach einem Ausdünnungsplan reduziert wird, ist das kein Problem, aber wenn dem „richtigen“ Verhalten der Verstärker plötzlich und dauerhaft entzogen wird, setzt Extinktion ein – das erwünschte Verhalten stirot aus und das Springen poppt wieder auf.

ABTRAINIEREN VON UNERWUNSCHTEM VERHALTEN

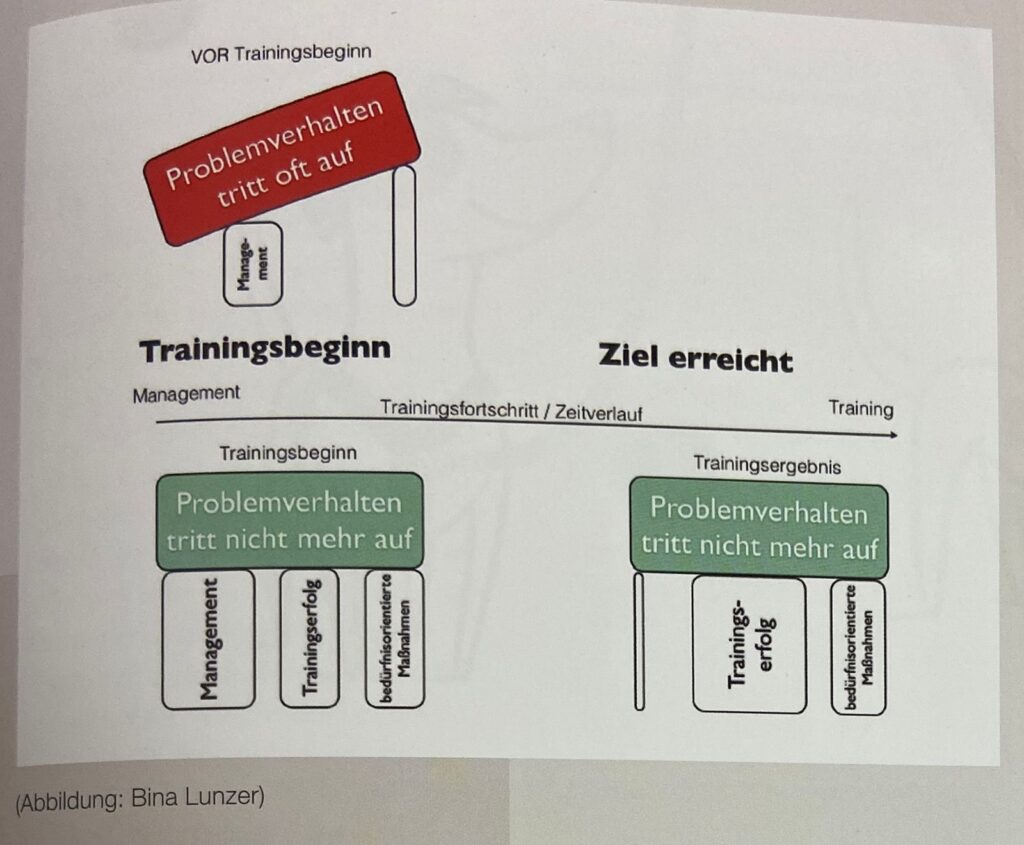

In der Arbeit mit meinen Kunden an unerwünschtem Verhalten ihrer Tiere stutze ich meinen Trainingsplan auf drei Säulen: Management, Training und bedürfnisorientierte Maßnahmen. Letztere schauen auf das Wohlbefinden des Hundes und helfen ihm sowohl beim Erreichen eines Trainingsziels als auch bei der längerfristigen Beibehaltung. Hinter fast allen Problemverhalten steckt eine Botschaft des Hundes – die Frage ist: Was möchte Ihr Hund Ihnen mit dem Verhalten über seine Bedürfnisse sagen?

Streng genommen sind alle bedürfnisorientierten Maßnahmen auch Management, wenn sie die Auftrittswahrscheinlichkeit des unerwünschten Verhaltens reduzieren. Vielen Kunden hilft es aber, das Vermeiden bestimmter Auslösereize (Management) von grundsatzichen Rahmenbedingungen art- und typgerechter Tierhaltung zu unterscheiden (bedürfnisorientierte Maßnahmen).

Darunter fallen viele Überlegungen wie Ernährung, Bewegung, Schlaf/Ruhe, Beschäftigung, Anzahl, Dauer und Art der Sozialkontakte mit Menschen und Hunden.

Die drei Säulen in der Praxis:

Eros* lässt sich die Pfoten nicht mehr so geduldig abwischen wie als Welpe. Er beißt nun in das Handtuch, zerrt und schüttelt – von Stillhalten keine Rede.

a) Management: Eros‘ Pfoten werden nicht mehr abgewischt, er wird in einen Bereich gebracht, wo er in Ruhe trocknen kann. Nachteil: Pfotenabwischen ist im Winter tägliches Brot, daher wäre es schlecht, das gar nicht mehr zu üben. Oder: Bevor ich mit dem Pfotenabwischen beginne, gebe ich dem Hund etwas anderes ins Maul, etwa einen Ochsenzie-mer. Wenn Eros den Kaugegenstand attraktiver findet als das Spiel mit dem Handtuch, reduziert das die Wahrschein-lichkeit, dass er das Handtuch ins Maul nimmt.

b) Training eines Alternativverhaltens: Sobald Eros einen Moment ruhig hält beim Abwischen, bekommt er ein Stückchen Käse. Für Eros ist Käse ein Tageshighlight.

Vielleicht kann ich den Ochsenziemer erst auspacken, wenn Eros einen Moment ruhig gehalten hat – dann ist er ein Verstärker und gleichzeitig Management für den Rest des Abtrocknens.

c) Bedürfnisse: Offensichtlich hat Eros seine Liebe zum Zerrspiel entdeckt. Ich Sollte tagsüber mehr Zerrspiele mit ihm machen und die Spielregeln dafür etablieren. Am besten gebe ich die Einladung zu einem Zerrspiel dann, wenn er einige Zeit ruhiges Verhalten gezeigt hat, und nicht dann, wenn er gerade sehr aufgedreht ist.

Die Säulen können je nach Problemsituation, Hund und Mensch unterschiedlich „dick“ sein.

Besonders wenn starke konditionierte emotionale Reaktionen ein Teil des Problems sind, starte ich das Loswerden eines unerwünschten Verhaltens mit einer dicken Managementsäule. Keinem Lebewesen gelingt es, Angst oder Unsicherheit und ggf. damit verbundene Aggressivität loszuwerden, wenn die Angst täglich mehrfach ausgelöst wird.

Gerade bei Leinenaggression ist eine fette Managementsäule zu Trainingsbeginn schlachtentscheidend, die mit Fortschreiten des Trainingserfolgs immer schmäler werden kann. Leslie McDevitt (2007) empfiehlt bei Verhaltensproblemen mit konditionierten emotionalen Reaktionen vor Trainingsbeginn einen „Cortisolurlaub“, also eine möglichst lückenlose Managementzeit von mehreren Wochen.

Bei meinen Kunden habe ich über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass zwei bis drei „Ausraster“ an der Leine pro Woche noch einen guten Trainingseinstieg ermöglichen. Mehr jedoch verhindern oder verzögern den Trainingsfortschritt erheblich. Management bei Leinenaggression bedeutet meist, dass die Besitzerfamilie zu Zeiten und an Orten spazieren geht, wo der eigene Hund möglichst keinen anderen Hund trifft. Das kann echt aufwendig sein, vor allem dann, wenn auch im Freilauf aggressives Verhalten häufig auftritt und „Leinen los“ als Managementmittel wegfällt. Für viele Familien hier in den Wiener Wohnhausanlagen heißt das, dass sie mitten in der Nacht mit ihrem Hund noch eine Runde um den Block stapfen, für den ausgiebigen Spaziergang den Hund von der Wohnung in die Tiefgarage ins Auto packen und täglich raus in den Wald fahren. Die gute Nachricht: Je besser das

Management jetzt klappt, desto schneller kommt der Trainingsfortschritt. Bei gutem Management fasst der Hund schneller Vertrauen, dass der Mensch ihn nicht wie früher täglich in mehrere überfordernde Situationen wirft. Würden die Familien lebenslang einen solchen Aufwand betreiben müssen, würden sie vermutlich aufgeben. Aber die 200 Meter Abstand zum Hund als Management ist ja nur für ein paar Wochen, nämlich bis das Training greift. Bald schon steigert das Training die Sicherheit und reduziert die Angst. Als Konsequenz davon werden aus den 200 Metern fürs Sicherheitsgefühl des Hundes 100, 50 und am Ende zwei bis vier.

Gerade bei Leinenaggression kann durch einige Kreativität im Tagesablauf und der Spazierroute recht gutes Management betrieben werden: Ausweichen, Straßenseite rechtzeitig wechseln, Brücken und andere Engstellen zu Hundezonen vermeiden, Autos, Hecken und Mauern als Sichtschutz nutzen, dort mit dem Hund einparken, den Artgenossen vorüberziehen lassen und so weiter.

WAS TUN, WENN MANAGEMENT NICHT AUSREICHEND MOGLICH IST?

Muss man sich dann für immer mit dem unerwünschten Verhalten arrangieren?

Wenn Lupo* allein daheim ist, kratzt er an der Tür, läuft hechelnd in der Wohnung auf und ab, kommt kaum zur Ruhe und bellt manchmal sogar längere Zeit durch.

Seine Besitzer sind wild entschlossen, ihrem Hund den Alleinstress zu nehmen, damit er etwa dreimal pro Woche sechs Stunden entspannt allein bleiben kann.

Nach einem Blick auf Lupos Lebensstil und seine Bedürfnisse, muss die Familie (Abbildung: Bina Lunzer) feststellen, dass lückenloses Management für sie in den nächsten Wochen unrealistisch ist: Auch unter Einbeziehung der Nachbarsfamilie und eines Hundesitters wird Lupo immer mal wieder ca. 30 Minuten allein bleiben müssen.

Gerade fürs Alleintraining empfehlen Fachleute ein Sicherheitssignal (Mills et. al. 2012, O’Heare 2009) für Lupos Situation. Dabei wird eine große Vase, eine bestimmte Bodenmatte oder Ähnliches bei Lupo gelassen, wenn das Alleinsein geübt wird. Der Gegenstand signalisiert Lupo, dass der Mensch garantiert nicht länger weg ist, als er entsprechend seinem Lernfortschritt leisten kann. Wenn die Menschen länger fort sind, als Lupo bereits erfolgreich geübt hat, bleibt das Sicherheitssignal im Schrank. Prof. Daniel Mills empfiehlt alternativ zum Gegenstand Pheromone als Sicherheitssignal. Ähnlich kann man vorgehen, wenn Management und der Blick auf die Bedürfnisse des Tieres unvereinbare Maßnahmen vorschlagen.

Falco ist ein pubertärer, gesunder Deutsch-Kurzhaar-Rüde mit enormem Bewegungsbedürfnis. Seine Besitzerfamilie stört sein Leinenzerren vor allem beim Verlassen des Hauses. Er ist dann sehr aufgeregt, nach dem Motto: „Spaziergang, toll!“ Seine Besitzer fühlen sich in einer Zwickmühle:

- In Falcos Alter ist die Konzentrationsspanne nicht länger als wenige Minuten, danach macht das Leinentraining keinen Sinn. Sollen sie Leinenzerren managen und ihm täglich nicht mehr als wenige Minuten Spaziergang erlauben? Bleiben da nicht Falcos Bedürfnisse auf der Strecke?

- Falco ist am ausgeglichensten, wenn er täglich zwei kurze und zwei 45-Minuten-Spaziergänge hat. Soll Falco also neben dem täglichen Leinentraining (total ca. 12 Minuten vorerst) ein Vielfaches mehr an Übungszeit beim Zerren (total ca. 100 Minuten) bekommen? Wie soll sich bei der Zeitverteilung 10 : 1 zwischen Zerrenüben und Training irgendein Erfolg einstellen? Je weniger Bewegung Falco bekommt, desto zappeliger ist er und desto mehr zerrt er. Je mehr Bewegung er bekommt, umso länger übt er das Zerren.

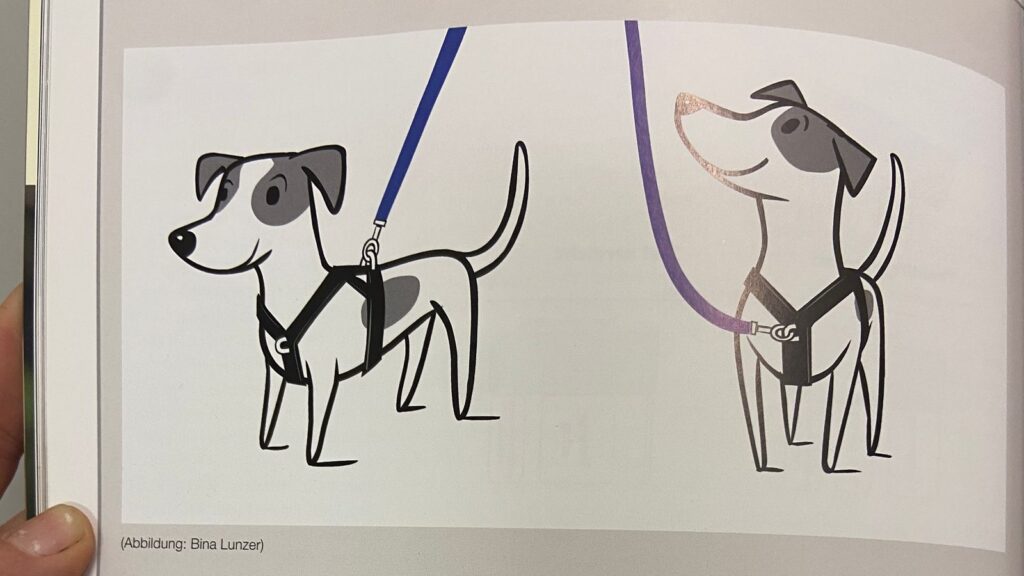

- Auch hier hilft, dass Sie die Trainingszeit und Falcos „Freizeitmodus“ für ihn klar unterscheidbar machen (Rugaas 2004), etwa durch unterschiedliches Einhängen der Leine (siehe Bild). So ist beides möglich: Seinen Bewegungsdrang kann Falco im Freilauf ausleben und wenn die Leine am Rückenring eingehängt ist.

- Wenn er am Rad läuft oder Mantailen geht, ist die Leine ebenso dort eingehängt, damit dabei das Leinentraining nicht kaputt gemacht wird. Während des Leinentrainings ist die Leine am Brustring eingehängt, und Falco lernt, sich darauf zu verlassen, dass sich eine lockere Leine nun bezahlt macht. Das ist faires Training für alle Beteiligten, und so lässt sich Falcos Konzentrationsspanne altersgerecht ausbauen, ohne seine Bedürfnisse derweil einzuschränken.

Die beste Alternative für den Start in einen Trainingsplan ist lückenloses Management. Die zweitbeste ist das Etablieren eines klaren Zeichens, das dem Tier anzeigt: „Dein Mensch ist nun zu 100 % konsequent beim Trainingsplan“, bzw.: „Dein Mensch macht seinen Job nun nicht und erwartet auch von dir nicht, dass du deinen machst.“ Die genialste Trainingsmethode gegen ein bestimmtes unerwünschtes Verhalten hat ohne einen Managementplan deutlich geringere Erfolgschancen. Auch wenn Sie die optimale Motivation für eine Trainingsmethode gefunden haben und sie mit perfektem Timing durchführen, kann schlechtes Management Ihren Erfolg gefährden. Damit ein Problemverhalten nachhaltig, effizient und ethisch aus dem Weg geschafft werden kann, ist ein Trainingsplan auf drei Säulen sinnvoll.

Management und bedürfnisorientierte Maßnahmen sind genauso wichtig wie das eigentliche Training selbst.

* genannte Kundenhunde existieren tatsächlich, jedoch wurden die Namen geändert und die Beschreibung anonymisiert.

Literaturverzeichnis:

- McDevitt, L, 2007: Control Unleashed: Creating a Focused and Confident Dog. South Hadley: Clear Run Productions

- Mills, D. et al., 2012: Sures and Pheromontherapy in Small Animal Clinical Behavior. Hoboken: Wiley Blackwell

- O’Heare, J., 2016: private Konversation am 15.6.2016

- O’Heare, J., 2009: Separation Distress and Dogs. Ottawa: BehaveTech Publishing

- Rugaas, T., 2004: Hilfe, mein Hund zieht! Bernau: Animal Learn Verlag